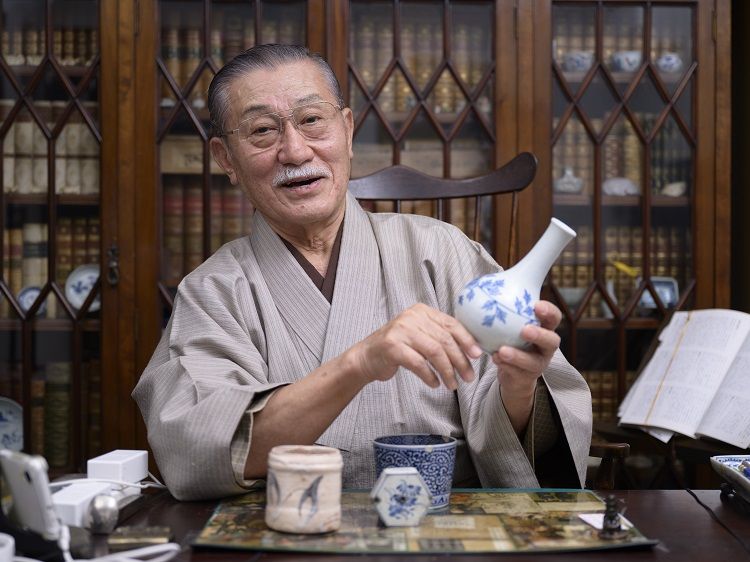

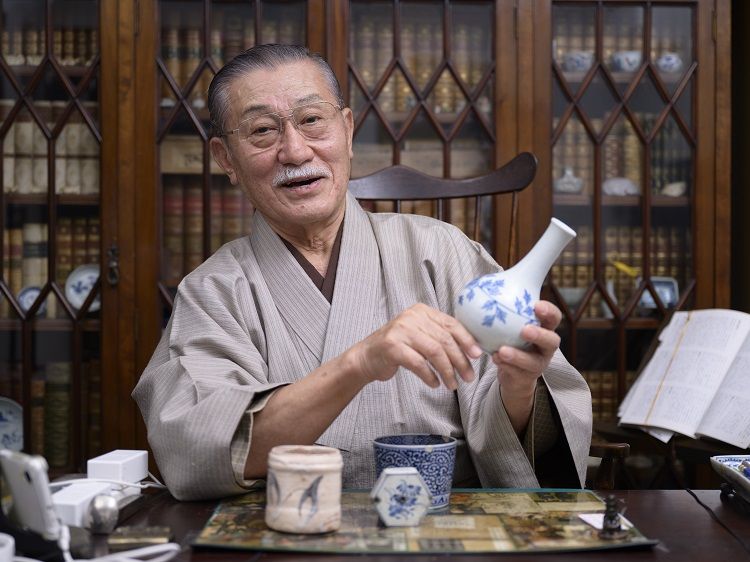

「開運!なんでも鑑定団」の中島誠之助さんが考える「許されるニセモノ」とは

ニセモノって言うのは人間の欲望から生まれたものだ。だから、人類の文明が始まって以来、存在していると考えている。

例えば、縄文時代にムラオサの土器を壊してしまったから、内緒で同じのをひとつ作ってほこらに飾っておくなんてことがあったかもしれない。

そんなふうにニセモノは人間が存在する以上、普遍のものなのだ。

日本の骨董業界では、60年前に亡くなった私の親父(養父である伯父)の頃までは、プロが同じプロをだますためにニセモノをこしらえていた。

大変な目利きだった親父は、たまにがらくた屋に行ってゴミの中から「出世」しそうな品を拾ってくる。あるとき塗り物の香炉卓を見つけてきて、腕の良い職人に「ちょっと味をつけてくれ」と頼んだ。

すると、200年も前に沖縄でとれた(らでんの材料に使われる)青貝やアコヤ貝を出してきて削ってはめてくれる。職人の方も「ついでに年号も入れておきましょうか」なんて言って、16世紀終わりごろの元号を刻んでくれる。

こんな風にしてできあがった品は、ホンモノに迫る、あるいはそれ以上になる。

親父はよく全国を旅して、千利休の茶杓(ちゃしゃく、茶道で抹茶を茶わんに入れるために使う道具)に似たものはないか、何百と見て回っていた。

「あ、これなら」という品を見つけると、それに合う箱や袋を見繕って専門の職人のところで仕立ててもらった。

だから、そういう時代のニセモノが今登場したら、私でも見抜くことはできないだろう。それはもうニセモノじゃなくて、美の創造だった。

苦労してこしらえた「贋物(がんぶつ)」を、同じ業界で目利きと呼ばれるプロにつかませる。これを「はめる」「はめ込む」なんて言う。はめられた方も世間にバラスなんてやぼなことはしない。その代わり、仕返す。そんな風にして、互いに切磋琢磨していたんだ。

もちろん、いちばん上物のホンモノはしかるべき収集家に売り込むんだけど、2番手以降のニセモノは業者の間で100年も150年もたらい回しになっているうちに、それはそれで値打ちが出てくる。

ただ親父たちは、絶対に素人をだますようなことはしなかった。罪悪感とかではなく、それが商人の「モラル」だった。人間としてやってはいけないことって、あるだろう。大人が赤ん坊の手をひねることはしない。それと同じだ。

親父の代、1960年代まではそういうことがまかり通っていた。ただ、後を継いだ私はニセモノをつくらなかった。そこまでの腕もなかったし、私は骨董商が人生の目的ではなかった。もっと深いところをめざしていた。

今も世の中には、ニセモノがあふれている。

例えば、昭和初期から昭和30年代にかけて、日本の経済を動かした人たちの多くが高価な茶道具を買い集めた。それらは今、重要文化財や一級の名品として美術館などに飾られているけど、その中には「怪しいな」「具合が悪いな」という品がたまにはある。

どれも技量的にはうますぎて見抜けない。でも、あの時代にはこの仕事はなかったはずだとか、この茶人とこの作者とのつながりはなかったはずだとか、歴史的な裏付けがとれないものは勉強していれば分かる。

ホンモノを見分けるうえで重要なのが、この歴史的な裏付けだ。

「開運!なんでも鑑定団」の仕事で30年以上、私はもう10万通に近い鑑定依頼のお便りに目を通してきた。ここでも歴史的な裏付けを勉強しているから、実際に品物を見なくても、手紙を読んだだけで、それがホンモノかニセモノかわかる。

なぜ、骨董品や美術品はニセモノがつくられるのか。

それは、「生産のきかない社会」だから。私が青年時代には「もう良いもの(ホンモノ)は残っていない」とよく言われた。明治時代の本を読んでも、同じことが書いてある。江戸時代の小話にも「このごろは良いものがない」という下りが出てくる。

つまり、常にホンモノの良い品というのはわずかで、しかも再生がきかない。その限られた品をみんなで奪い合うのだ。

だけど、商売のスジとして、もうけなくちゃいけない。仮に1000万円のホンモノを売って1割もうけても、利益は100万円。そんなホンモノに巡り合う機会なんてめったにない。だから、ニセモノを10万円でこしらえて、ホンモノと偽って100万円で売った方が効率よくもうけられる。こうしてニセモノが増えていく。

「許されるニセモノ」と「許されないニセモノ」がある、と私は思っている。

例えば、明治時代につくられた志野焼の茶碗があって、それが使い込まれているうちに良い味わいになってきた。「これは化けるぞ」と、桃山時代の茶碗だと言って50万円で売ったとする。もしホンモノなら5000万円はするから、買う方も疑心暗鬼だけど、欲望に満ちてるから買ってしまう。こういうのは、「笑えるニセモノ」だ。

歴史を見れば、日本では30年から40年に1度ぐらいの頻度で大きな贋作事件が起きているように思う。

例えば、戦前は「春峯庵事件」(1934年)という大規模な浮世絵の偽造事件があり、美術史研究の権威もだまされた。戦後にあった「永仁の壺(つぼ)事件」(1960年)では、国の重要文化財に指定された鎌倉時代の陶器が贋作とわかり、当時の文部技官が引責辞任した。

こうした事件は社会に影響も及ぼしたが、ニセモノをつくった者の心の奥底には「世の中をおちょくってやろう」とか、「どうだ、俺の作った品をニセモノと見抜けるか」といった心理が働いていたようにも思う。だます方も、だまされた方も立派なプロであり、そういうニセモノはまだ「許せる」ものだったのではないだろうか。

ところが今、プロの世界に素人が入ってきて、「1億総骨董屋」、「1億総コレクター」のようになった。その全員の欲を満たすために、悪意のある素人が低レベルのニセモノをどんどんつくる。そして、インターネットで得た浅い知識しかない善良な素人が、それに続々とはめられているというわけだ。

こういうニセモノは、私は「許せないもの」だと思う。

どうやったら、ホンモノとニセモノを見分けられるのか。

教えて欲しいという質問をよく受ける。「勉強していますから」などと適当に答えることもあるが、実際この何十年もの間に染みついている「感覚」だから、誰にでも分かりやすく説明するのは難しい。

ただ言えるのは、ホンモノは最初から光を放っている。その光が見えるかどうかで、その人間の力量が試されている。犬やネコがえさを食べているお茶碗がホンモノだったとして、ただのがらくたに見える人もいれば、ひかり輝いて見える人もいる。それはその人の生まれ持った感性によるのだ。

加えて、美術品の価値っていうものは時代や状況によって流動する。

今まで全く取りあげてこなかったものの中に、将来、新しい美というものが出てくるかも知れない。「開運!なんでも鑑定団」も最初は掛け軸とか焼き物とかおもちゃを扱っていたけれど、そのうち宇宙船や最初の新幹線で使われた部品だとか、いろんなものが「お宝」として登場するようになった。そういった変化についていけるかどうかも大事だろう。

感性を鍛える一つの方法は、できるだけホンモノを実際に見て、ホンモノに囲まれて生活することだと思う。

そして、カネがあるときは気をつけた方がいい。人間は金があるとろくなことがない。眼が甘くなる。逆に懐が寂しい方が眼力は鋭くなり、ニセモノに引っかかりにくい。私自身、骨董屋をやっているときは、もうかっているときほど気をつけたものだ。

経済的に豊かな時代ほど、人々がニセモノにだまされやすくなる。特に今の世の中は豊かだから、みんな目が甘くなっている。だから、ころっとだまされる。

最近は科学技術の進歩が著しい。テレビ番組で、私が「ここの部分がおかしい、あり得ないつくりだ」と指摘すると、すぐにその部分を修復したニセモノが出回る。将来、私たちのような目利きのノウハウをAI(人工知能)に学習させ、真贋を鑑定させるというのはありうると思う。

ただ、それにもいずれ限界がくるだろう。今、人間の感性が落ちているから、AIに追いつかれるかもしれない。でも最終的には、やはり人間の感性が勝つのではないか。文明っていうのは、その繰り返しで築かれてきたんだと思う。

とりあえず、ニセモノを避けるのはどうするか。カネがあるからってむやみに買わず、そのカネでうまいモノでも食べた方が良い。そして、時間をかけて勉強し、欲を捨て、自分の感性を磨くしかないのではないだろうか。