棒を引き合う「鬼の形相」の男たち ロシア・サハのマスレスリング

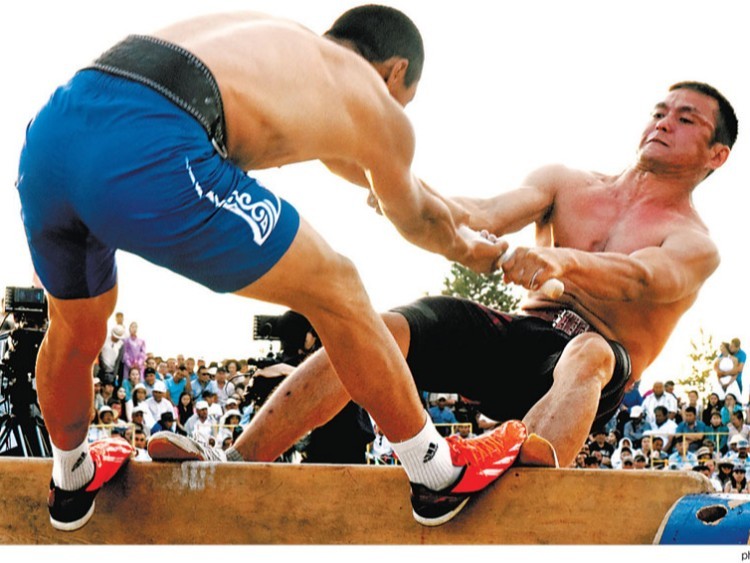

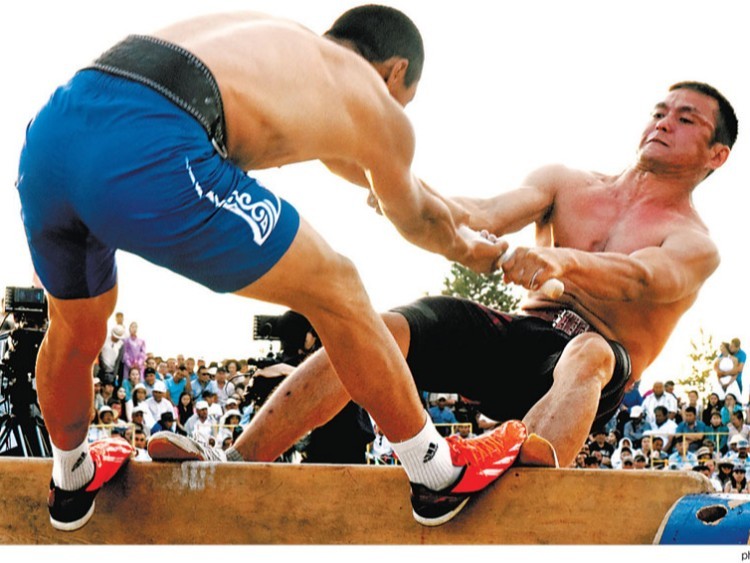

上半身裸の2人の男性が木の棒をつかんでにらみ合った。感触を確かめるように何度も握り直す。レフェリーの合図と同時に全力で棒を引っ張った。全身の筋肉が盛り上がり、鬼のような形相だ。

観衆も一気にヒートアップ。「ダバイ!(頑張れ)」と大きな声援が飛ぶ。赤いパンツの選手が右に左に体をひねると、たまらず相手が棒を離した。

サハの首都ヤクーツク郊外で6月下旬、豊作を祈る祭り「イシアフ」が開かれた。歌や踊りなどの催し物のなかで、ひときわ盛り上がるのがマスレスリング。サハの言葉では「棒引き」という。

選手は向かい合って座り、長さ2メートルの板に足裏をつける。50センチの棒を両手で握り、引っ張り合う。棒を離したり、体が板を越えたりしたら負けだ。一瞬で勝負が決まることも、1分以上かかることもある。3回勝負で先に2勝した方が勝者だ。

力任せの競技かと思いきや、若手のホープ、アレクサンドル・プシェニコフ(20)は「攻防ではとても頭を使う。精神面での駆け引きもある」という。棒を握る位置のほか、体のひねりや足をずらして左右に動くタイミングも重要だ。

プシェニコフに胸を借りて挑戦した。精いっぱい引っ張るが、彼の体は揺るがない。右に左に動いても、棒は1ミリも手前に来ない。疲れを感じたとき、突然、プシェニコフが左に体を傾けた。何とかこらえようとしたが、ごろんと転がってしまった。

マスレスリングのような棒を引っ張るスポーツは、欧州やアジアの他の国々でも見られるが、サハのようには受け継がれなかった。根付いた理由の一つが厳しい寒さ。世界一寒い地域として知られ、零下71度を記録した町もある。マスレスリングなら冬でも室内で手軽にでき、全身の筋肉を鍛えることができる。

1990年代から国外に紹介され日本でも2014年に東京・日本武道館で実演した。40カ国以上に約6万人の愛好家がおり、11年には世界連盟も設立。国際マスレスリング連盟事務局長のイノケンティ・グリゴリエフは「将来は五輪採用を目指している」と話す。

サハではマスレスリング以外にも様々な伝統競技が根強い人気を誇る。祭りでは七つの伝統競技の総合チャンピオンを決める、年に1度の大会「イグリ・ディギナ」も行われた。

競技はいずれもユニークだ。助走から片足、両足交互、両足同時と9回連続で跳ぶ競技があれば、重さ115キロの石を運ぶものもある。

7回王者に輝いたイワン・ベロリュブスキー(40)は今回が最後の大会。約1万人の観衆から大声援を浴びた。「選手を後押しする観客の強烈なエネルギーを感じれば、ほかの競技はやる気がしない」と喜んだ。

競技の開始前には、12人の選手と男性の観客が何重もの輪になり、手をつないで歌って踊る。選手の気持ちを奮い立たせるためだ。

以前に比べて暮らしが豊かになり、他のスポーツも盛んになった。だが、相乗効果で伝統競技への関心も高まっている。コーチのアンドレイ・シャルガ(25)は「教室の子供たちは増えており、サハの伝統は引き継がれていく」と手応えを感じている。