「『予測』という名の欲望」連続インタビュー#1 アンナ・ロスリングさん

「あの人は●●出身だから××だ」「この人は△△教だから■■に違いない」――。私たちは、ついついこんな風に考えてしまいがちだ。でも、本当にそうだろうか。今年、日本で邦訳版が出てベストセラーとなった『ファクトフルネス』(日経BP社)は、我々が持つ「パターン化本能」のせいだと注意を促している。

人間はパターン化したうえで、例外的なことをそのグループを代表する特徴だと思い込んでしまうことが多い。パターン化は避けられないが、グループの中の違いや、違うグループ間の共通点に目を配れば、パターンの分類をよりよいものにできる、と同書はアドバイスする。さらに「世界は分断されている」「世界はどんどん悪くなっている」など、10の陥りやすい思い込みを「本能」としてまとめ、「事実に基づいて世界を見よう」と訴える。とはいえ、思い込みは人間につきもの。そう簡単に事実に向き合えるのだろうか。『ファクトフルネス』の共著者でデザイナーのアンナ・ロスリング・ロンランドさんに聞いた。(聞き手・西村宏治)

■私たちが見落としがちな、かくも単純な事実

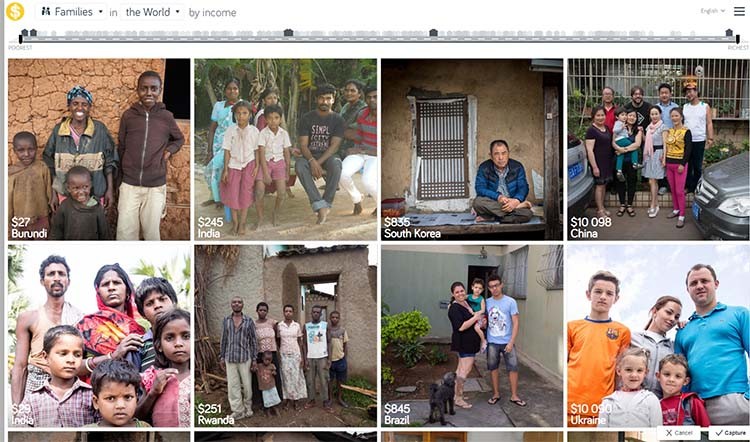

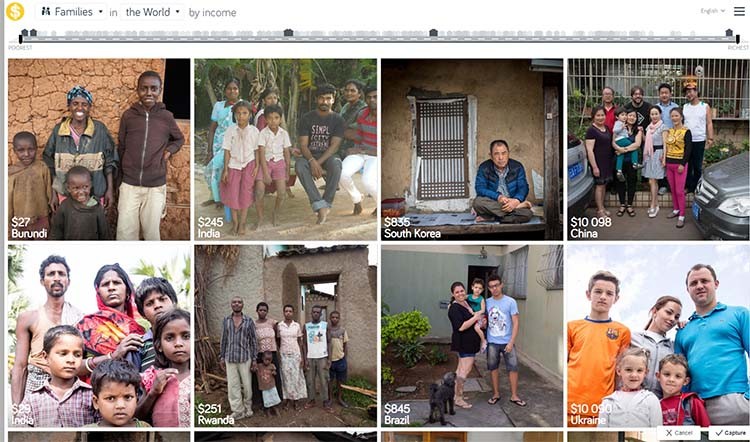

――『ファクトフルネス』では、私たちが見落としがちな事実のひとつとして、「人々の暮らしぶりにいちばん大きな影響を与えている要因は、宗教でも文化でも国でもなく、収入だ」と指摘しています。ロスリングさんが立ち上げた、世界各地の暮らしぶりの写真を集めた「ドル・ストリート」というサイトを訪ねると、一目瞭然です。こんな単純な事実すら見落としていたのかと気づかされ、驚くほどでした。

家の中の写真を並べてみると、飾られ方から各地の文化がどんなものかが分かります。ただし文化による飾りの違いはわずかで、どちらかと言えば所得による違いが大きい。人々は合理的で、持っているリソースを前提にしてできる限りのことをやろうとしているからです。「ドル・ストリート」は本当に基本的なプロジェクトで、暮らしの様子を見て理解することができる。そして、それは楽しいことでもあります。もともとこれは旅行に行けなかった私が、自分のためにつくろうとしたものですからね。

――自分のため、なんですか。

日常生活の写真を集めようというアイデア自体は、かなり前から持っていました。実は、私は写真家になるための勉強をしていたからです。その後に(『ファクトフルネス』の共著者でもある)夫のオーラ、その父のハンスとともにデータをビジュアル化する仕事を始めました。

その中で私は、たとえビジュアル化されたとしても、個別のデータが何を意味しているのかを実感するのは難しいと感じていました。1日1ドルで暮らすとは、どういうことなのか。あるいは1日10ドル、1日100ドルならどうなのか。ふつうの人にとって、数字というのは非常に抽象的なのです。

――たしかに数字から暮らしをイメージするのは簡単ではありません。

一方でそのころ、私の友人が国外で撮ってきた写真を見せてくれることがありました。でも、私はフラストレーションを感じていました。観光で目にするものは、その国を理解するのに必要なデータを必ずしも代表しないからです。でもそうだと言っても、向こうは実際にその国に行っていて、こちらは行っていないわけですから、こちらの言うことを聴いてくれるはずはありません。

そこで、各家庭のデータに注目するようになりました。ある国の最も所得の少ない20%の家庭のうち、改良された簡易トイレがあるのは14%だけ、といったようなデータです。でも、やはり抽象的です。だからその改良簡易トイレがどういうものか、写真を見ることができれば理解が進むと考えました。

――観光で訪れる旅行先ではなく、世界各地の実際の暮らしの写真に目を向けたんですね。

ロスリングさんが立ち上げた「ドルストリート」のサイト

ロスリングさんが立ち上げた「ドルストリート」のサイト

ほかにも気になっていることがありました。人は、ものごとを文化的な側面から見てしまいがちです。つまり、その家庭の経済力の問題と、文化的な問題とを取り違えてしまうことが、しばしばあります。非常に貧しい人たちを見ても「彼らは、文化的にそういうシンプルな生活を選んでいる」とか、「自然の近くで暮らすのが好きなんだ」とか言う人がいたのです。

しかし私たちは、これは恐らく文化的な選択ではないだろうと考えていました。そして(写真を集める)作業を始めて気づいたのは、異なった国の違った文化のひとたちが、同じようなコンロを持ち、同じような浴室を持っていることでした。ですから、もっともあり得るのは、同じ所得レベルのひとに国を超えた共通点があるだろうということだと考えました。

――ロスリングさんたちが創設したNPO「ギャップマインダー」のサイトでは、所得ごとにさまざまな地域の家庭の写真を見ることができます。ものすごく分かりやすいです。

学校の子どもたち、あるいは政治やビジネスの責任者たちも、こういうものを必要としているんじゃないでしょうか。彼らは、世界各地の消費者の生活スタイルを知ろうとしているからです。キーポイントは、素材をシステマチックに整理していることです。いまのところアイデアを少し見せただけの状態で、私たちが必要だと考えている量に比べれば少ないデータしかありませんが、これから大きくなっていくでしょう。

フェイスブックのような巨大企業が、画像認識のAIの精度を調べるためにドル・ストリートを使っていたこともあります。ギャップマインダーという小さなNPOがつくったサイトですが、大企業にも注目されている。整理の仕方が特徴的だからだと思います。

■冷静にデータに向き合うために

――しかし、まさに『ファクトフルネス』で「本能」と書かれているように、人間はどうしても、ついパターン化してい「あの人はどこの国の人だから」と決めつけてしまうようにも思います。冷静にデータに向き合うのはそう簡単ではないのではないでしょうか。

そう思います。でもそれこそが、私たちが中立的なデータをビジュアライズすることで挑戦しようとしていることなんです。私たちは政治的に中立です。宗教にしても政治にしても、さまざまな背景を持った人たちのいずれにとっても便利なツールをつくりたいのです。だから、非常に退屈な数字を目に見えるものに形を変えようとしたのです。

――だから写真を使い、ビジュアルを使っていったということなんですね。

それらが有効なやり方だと思います。もし人が議論を戦わせたいと思ってまるで闘鶏のように議論に入っていくのなら、それは単に闘いたいということにすぎませんし、愚かなことだと思います。

でも、もしまず写真を見て、たとえばさまざまな地域の、国の、宗教の10の家族のコンロとかそういったものを見たうえで、あるいはほかの素材をそのように整理したうえで、話を始めたらどうなるでしょうか。どちらの立場のひとも、そのデータを見ることになります。そして同じデータを見てからのほうが、単に争おうとするよりは話に入っていきやすくなるはずです。

私たちは、データそのものの話をしたいのです。それにもとづいて、こうすべきだとか、すべきでないとか、そういう議論に立ち入ってはいません。すでに集められているデータをきちんと見て、そこから導き出される話ができるかどうか、ということを問うているのです。もちろんそれは難しいことではあります。確かに人は簡単に変わるものではありません。それはその通りでしょう。

――でも、変われると思っているわけですね?

そう思っていなかったら、この本を書くことはなかったでしょう。そして、希望も持っています。私たちがどのように子どもたちに社会科学を教えていくかといったことも、これから変わっていくでしょう。いまから20年後を考えたときに、いろんな人々がよりよく意思決定できるようになるだろうとも思います。

いろんな立場の人が、データを効率的に使うことができるようになっているでしょうし、脳をうまくコントロールしないで好きにさせておくと、おかしな結論にたどりついてしまうということを理解するようになっていると思います。

――学校教育にも参入していくのでしょうか?

いや、実はその逆のプロセスで本ができたのです。私たちはかなり多くの時間を教室でのプログラムに割いています。スウェーデン、イギリス、インドなど、同僚を含めて15カ国をまわって、公立学校の教室を訪ねました。私たちも子どもたちが世界について何を知っているのかを知りたかったし、彼らが将来についてどう考えているのかを聞きたかったからです。さらに教員たちがカリキュラムの中でどんなことを教えているのかも知りたかったのです。

しかし、私たちの取り組みを教育システムの中に入れていくのは難しいということが分かってきました。世界各国のカリキュラムを変えるのは、簡単ではないからです。そこで一般のひとびとが、世界について論理的に考えることを学ぶことはもっと大事なことだし、そうなれば私たちの教材も使われるようになるだろうと思ったのです。

(『ファクトフルネス』を)大規模に教育に採り入れていくのには、時間がかかるだろうと思います。それでも私は、このやり方で問題を解決できると思っていますし、長い目で見れば、子どもたちのデータリテラシーを引き上げることにつながると期待しています。

――データに向き合い、それを読み解くリテラシー(データの活用能力)が、子どもたちに必要になるということなんですね。

将来に向けた鍵になるスキルだと思っています。データリテラシーが必要なことに加えて、同じように自分の限界を知らなくてはいけません。基本的に、自分の本能をコントロールしなくてはならないということです。単にチャートが読めたからと言って、それで十分ではありません。謙虚で、好奇心を持っていなくてはいけません。それが、私たちのメッセージです。

私たちは「知の文化」を変えていかなくてはいけません。より魅力的で、より前向きなものに。そして、私たちが(思い込みに気づいてもらうために)当たり前の質問をわざわざしなくもすむようにしていく必要があるのだと思います。

アンナ・ロスリング・ロンランド 1975年スウェーデン生まれ。ファクトフルネスの考え方を広めるNPO「ギャップマインダー財団」の共同創設者。2016年にドル・ストリートのプロジェクトを立ち上げた。

■10月特集「『予測』という名の欲望」連続インタビューを連日配信します。