知ろう、「里親制度」座談会【シンポジウム第一部採録】

里親制度についてあまり知らない方々にむけて、「里親制度はどんな制度?誰のための制度?」といった基本的なことをわかりやすく伝え、里親制度を知ってもらうことを目的とした座談会です。日本女子大学教授の林浩康さん、タレントのSHELLYさん、GLOBE+編集長の堀内隆の3人で、里親制度について考えます。(敬称略)

里親を知るために重要な八つの質問

堀内隆(以下、堀内):SHELLYさんは、里親制度の啓発のためのCMに出演されましたが、里親制度についてはどの程度ご存じでしたか。

SHELLY:特別養子縁組は過去に自分が出演する番組で取り上げられた経験があったので理解していました。里親制度については、アメリカの里親制度は知っていましたが、日本にもあるというのは知らなかったんですよ。このお仕事をいただいたことでいろいろ勉強して、「あ、こんなのがあるんだ」「もっとみんなに伝えたいな」と思っていました。

堀内:里親制度は、こどものため大事な制度ですが、日本ではまだあまり知られていないという現状があります。里親制度がごく自然なこととして受け入れられるような社会を目指すためには、知ることが第一歩だと思います。今回の座談会は、里親制度を「知る」がゴールです。SHELLYさんから先生役の林さんに、八つの質問を投げかけていただき、制度の基礎を学んでいきます。それでは早速1問目に入りましょう。

日本は施設養護が主流ですが、海外では養護施設は限られています

SHELLY:1問目はこれしかないと思います。そもそも、里親制度って何ですか。

林:里親制度は基本的に、乳幼児から中高生までのこどもを自分の家庭に迎えて養育する制度です。

SHELLY:親と死別していなくても、いろいろな事情で親と一緒に住めないこどもが自分の家庭にやってくるということですか。

林:そうですね。現在は9割以上のこどもたちには両親またはどちらかの親がいます。

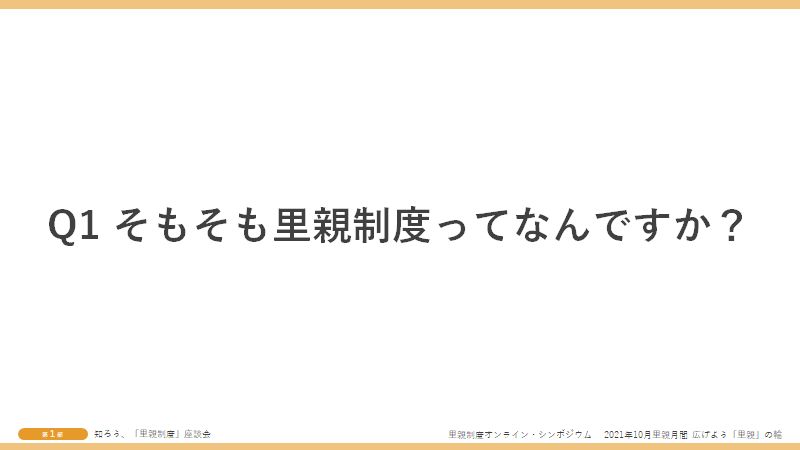

SHELLY:そういうこどもたちは施設に住んでいるというイメージがあったんですけれども、施設で暮らすこどももいれば、里親家庭で暮らすこどももいるということですか。

林:そうです。約4万5000人のこどもが親子分離を強いられていて、そのうち2割強のこどもたちが里親のもとで育てられています。

SHELLY:外国だとどちらが多いのですか。

林:そうですね、西ヨーロッパや北ヨーロッパの国々では、半数以上のこどもたちが里親家庭で暮らしているとされています。オーストラリアやニュージーランドでは、9割近くのこどもたちが里親家庭で養育されているというデータがあります。

SHELLY:9割近くというと、施設がない国も結構あるんですか。

林:そうですね。日本の場合は施設養護が主流を占めていますが、海外ではそのようなケースはかなり限られています。具体的には、深刻な被害体験を抱えていて、特別なケアを必要としているこどもに限定しているとか。治療的な機能を施設が担っている場合が多いと思います。

SHELLY:そうなんですね。日本では、(里親家庭で暮らすこどもと施設で暮らすこどもの比率で)地域差はあるんですか。

林:都道府県格差は大きいですね。里親家庭で暮らすこどもの割合が10数%の地域もあれば、多いところでは6割強の地域もあります。

SHELLY:東京では里親制度についてあまり知られていないんですか。

林:都市部は里親に委託されるこどもの数が多いですが、こどもの母数も多いので委託率でみると低くなってしまいますね。

堀内:座談会の最初に「乳児から中高生まで」という話がありましたが、年齢の幅はすごく広いですね。どのようなこどもが対象になるのですか。

林:乳幼児を希望される里親の方が多いかと思います。中高生であっても、例えば被害体験を抱えていたり、当たり前の暮らしの経験が不足していたりしているこどももいるので、家庭で暮らすニーズは高いと思います。しかし、そういうこどもたちを受け入れてくださる里親家庭が少ないという問題があります。

SHELLY:文化的に里親制度が普通になっていないから、より一層、二の足踏んでしまう人がいるかもしれないですね。

林:二の足を踏んでしまう方もいますし、乳幼児を希望される方が多いっていうこともあります。

堀内:こどもたちは里親家庭に迎え入れられると、その後はずっと里親家庭で育っていくのですか。

林:里親家庭は一時的な養育の場所です。しかし、実際には(実親のもとで暮らすようになる)家庭復帰が難しいけれど、実親が養子縁組に同意しないケースもかなりあります。そういう場合は、18歳や20歳まで里親家庭で暮らすこどももいます。

SHELLY:なるほど。

里親の場合、重大な決定は基本的に生みの親の承諾が必要です

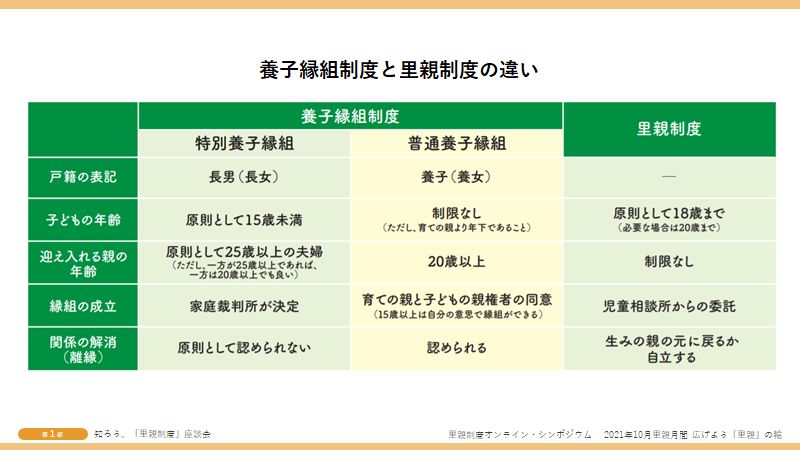

SHELLY:特別養子縁組制度と里親制度の違いはなんですか。

林:どちらも自分の家庭にこどもを迎え入れて養育するというのは共通していますが、養育する者とこどもとの法的な親子関係のありかたに違いがあります。

特別養子縁組は、こどもが生みの親との法律上の関係を解消して、実子と同様の法的な親子関係を結ぶという点が、里親制度との大きな違いです。里親の場合は、生みの親が存在している場合は、生みの親が親権者になるっていう考え方です。

SHELLY:育てる上では何か大きな違いはあるんですか。

林:里親の場合、重大な決定をするときに、基本的には生みの親の承諾が必要です。例えば、このコロナ禍でワクチンを接種する場合、生みの親の同意を基本的には得るように努めるということがあります。

SHELLY:なるほど。実際、里親家庭で暮らすこどもは、実親と離れて暮らしていても親子関係はずっと続くということですね。

林:そういうことですね。

SHELLY:里親と実親が連絡を取り合うこともあるのですか。

林:法律上でも、実親とそのこどもはできるだけ交流をするように努めて、できたら親子が一緒に住めるようになることを優先して考えなければならないという規定があります。従来は、家庭復帰できないようなこどもたちが里親に委託される傾向にありましたが、今後はどのようなこどもでも家庭養育が必要だという考えが一般的になっていくと思います。そのため、里親家庭で暮らすこどもと実親との交流をどのようにしておこなっていくのか、今後の課題です。

SHELLY:そうなんですね。

堀内:この二つの制度の使い分けは、どのように考えればいいのでしょうか。

林:こどもや生みの親の状況に応じて使い分けます。特別養子縁組は、生みの親の同意が必要になってきます。だから生みの親は、自分が育てられないということを自覚して、養育を引き継いでもらうという同意が必要になります。法律的な親子関係に基づいた家庭が望ましいですが、場合によっては生みの親の同意が得られなかったり、あるいは生みの親だっていずれは自分の手で育てたいという思いがあったりすることから、里親委託の期間が長期化するケースもあります。

堀内:置かれた状況や環境で何が最善の関り方なのかという部分も変わってきそうですね。

こどもの安心感、自尊心を培うことにつながります

SHELLY:里親制度はこどもにどういったメリットがあるんですか。

林:一貫した養育者と生活基盤を共有して、より個別的な関係を形成することがこどもの安心感につながり、「自分は大切にされているんだ」という自尊心を培(つちか)うことができる点です。また、家庭生活を通じて当たり前の暮らしを経験することで、暮らしのあり方、家庭生活や地域生活のあり方を体験の中で学ぶというのがメリットだと思います。

SHELLY:施設での生活とはちょっと違って、里親と密着した生活をすることで絆が強くなるということですか。

林:そうですね。施設養護は職員がシフトで勤務します。すると一貫した養育者と深い関係を結ぶということは困難な面もあるかと思います。

堀内:SHELLYさんは家庭の中で、こどもが親との関りの中で「あっ学んでいってるな」「成長しているな」って実感することはありますか。

SHELLY:あります。 うちはいま5歳と3歳ですが、5歳が3歳に対して叱るときの叱り方が私そっくりです。

堀内:こどもは親を見てますね。

SHELLY:「そういうところは似ないで」と思いますが、私がそうするつもりじゃないことまで伝わってしまっている、ということが目につきますね。でも、良いことも悪いことも、密着した生活をする中で徐々に伝わっていることってたくさんあるんじゃないかなと思いました。

そういう意味では、里親家庭では(実子と里子が)きょうだいのようにして生活するようになると思いますが、たとえけんかをすることがあったとしても対等な立場でけんかすることで何か得られるものがあるのかなと想像しますね。

林:私たちの想像以上に体験から学ぶものは大きいと思います。

SHELLY:里親だけでなく、施設も定員いっぱいになってきているという話を聞いたことがあります。

林:都市部を中心にですね。

SHELLY:そうなると、一人ひとりのこどもとゆっくり向き合う時間を取るのが大変かと思います。もっと多くのこどもが里親家庭で暮らすことができるようになるのが望ましいのかなあと思いますね。

林:腹立たしいことを言葉で感情表現する中で、その感情の考慮がとても大事ですね。そういうことを学ぶということは、生きていく上の土台になります。

SHELLY:社会人になって仕事をしていく上でも、他の人と関係を築いていく上でも大事ですね。

堀内:そういう交流ってこどもが小さくて物心つくときに、親との関係のなかで色々吸収して育っていく部分があると思います。大人との感情交流は、その後の成長や生き方にとっても大事なことですね。

林:中高生のこどもたちのなかには、当たり前の暮らしが保証されていなかったり、感情を表現することが許されていなかったりといった環境で暮らしてきたこどももいるので、「育ち直し」という意味でも大切なことです。

堀内:「育ち直し」ってすごくいい言葉ですね。

SHELLY:そうですね。

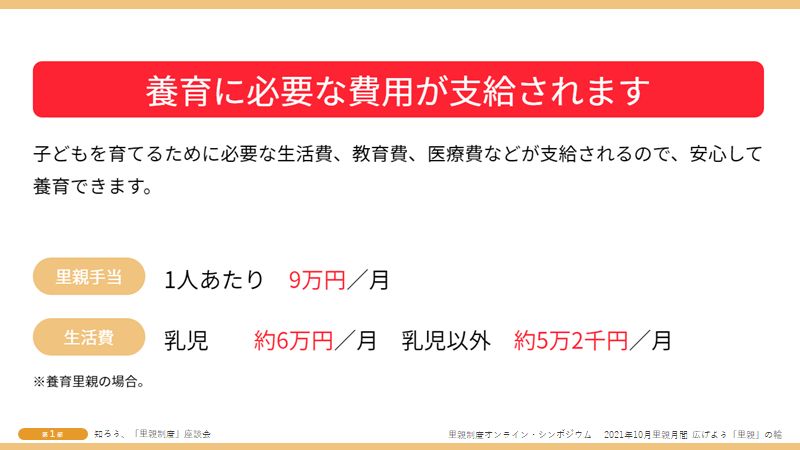

里親手当約9万円のほか養育に必要なお金は支給されます

SHELLY:里親制度は、里親にお金が支給されるのでしょうか。かなり興味があっても、支給がないと踏みとどまっちゃう方もいると思います。

林:里親手当が約9万円支給されます。それ以外に生活費や医療費、教育費が支給され、合わせると15万円ほどが支給されています。

SHELLY:毎月ですか。

林:毎月です。

SHELLY:すごいですね。学費は絶対的にかかってきますし、お金が支給されないと里親ができる人が限られちゃいますから。こどもにかかるお金を国と自治体が支給してくれるっていうのは、とても大切なことですよね。

林:養育上、お金はとても大切ですよね。里親の方たちは、社会的養護の担い手という捉え方ですね。

SHELLY:この金額は、年齢にかかわらず一貫して支給されるのですか。

林:乳児と乳児以外で若干差がありますが、ほぼ同じです。

SHELLY:中学生や高校生になってくると食費がだいぶきつくなってきますよね……。

林:生活費がもうちょっと上がればね……。

SHELLY:でも、赤ちゃんのときは赤ちゃんのときで買わなきゃいけないものがいっぱいありますしね。

林:大学生や、中高生だともうちょっとお金がかかるかもしれないですね。

堀内:教育費も里親手当の中で賄(まかな)っていくのですか。

林:教育費は別に支給されます。修学旅行の費用も教育費として別途支給されます。

SHELLY:急遽必要になるようなお金もちゃんと支給されるのですか。

林:その度に請求するっていうことです。

SHELLY:学校の選択は、基本的に公立学校ですか。

林:私学の通学に関しても、教育費として就学費用が支給されます。塾の費用も支給されます。

SHELLY:素晴らしい。

SHELLY:(里親になった後のお金の面の)支援の形が取られていることを知ったら、うちももう1人増えてにぎやかにしてもいいかもという家族がでてきますよね。

林:お金のために里親をされているわけじゃないけど、こどもの養育にはお金がかかるので必要なものだと思います。

堀内:里親はそれだけ大切な社会的な役割の担い手に位置づけられているということですね。

SHELLY:責任感をより感じるかもしれないですね。

林:そうですね。

堀内:先ほど話に出てきた特別養子縁組の方はどうですか。

林:特別養子縁組は、児童相談所を介して行う場合と、都道府県から許可された民間のあっせん機関を介して行う場合があります。児童相談所を介して特別養子縁組を組む場合は、試験養育期間といって、養子縁組の申立てをする以前に6カ月以上の養育期間が必要です。その間は養子縁組里親となり、里親手当は支給されませんが生活費は支給されます。ただし、特別養子縁組が成立したあとは、通常の一般家庭と同様になりますので、手当や生活費などの支給はありません。

SHELLY:もう自分のこどもとして迎え入れるっていうことなんですもんね。

林:そうです。

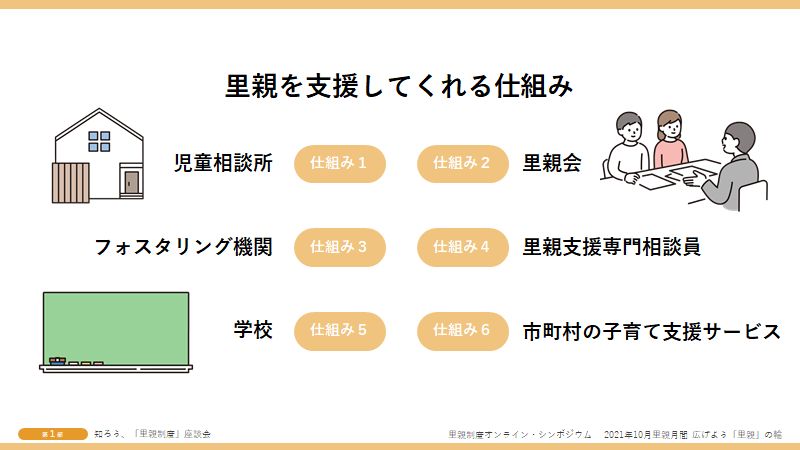

児童相談所職員のほかに里親支援専門相談員もサポートしていきます

SHELLY:里親を支援してくれる仕組みはあるのでしょうか。

林:里親の方々は、社会的養護の担い手としてより多くの機関と連携・協働していく必要性があると思います。例えば、児童相談所とか、児童養護施設や乳児院にいる里親支援専門相談員とか、そういう里親に特化した専門職員とかですね。市区町村には、いろいろな子育て支援サービスがあります。これは一般家庭の方と同じです。そういうものも積極的に活用していくことですね。最近は「チーム養育」といった言い方をすることもあります。養育をチームでやっていくという考え方が定着してきています。

SHELLY:なるほど。里親家庭で暮らすこどもには、ケアをしてあげないといけない部分がたくさんあるんだろうなあと想像しますね。

林:その通りだと思います。里親養育は、「中途養育」という言い方をしますが、空白部分がお互いにあるので、そこは児童相談所から情報を得ながらこどもに伝えていくことも必要ですね。ステップファミリーや再婚家庭も同じですね。

SHELLY:私も離婚経験があるので、別れたけどお父さんはお父さん、お母さんはお母さんっていうことをどう伝えていくか、インターネットでコミュニケーションの取り方を調べています。これからお互いにどんどん家族の形が変わっていく中で情報がないと本当に不安だと思うので。

林:かなり必要だと思いますね。

SHELLY:里親同士でつながることもできるのですか。

林:地域ごとに里親会があります。当事者同士だから話せる悩みもあると思います。それは大きな里親会の強みですね。

SHELLY:同じことで悩んでいる人がいることを知るだけで、なんか救われた気持ちになることがありますよね。

堀内:里親の方々は、難しい環境にあるこどもを迎え入れて理想的な親にならなければいけないとか、責任感を強く持って育てなければいけないとか、考えてしまう人がいるかもしれませんね。里親同士の情報共有であったり、いろんなサポートであったり、そういうのがあるとすごく心強いですね。

林:疑似血縁というかこどもを大切にしてくれる人を、より多く増やしていくという考え方の中に里親制度があるということですね。実の親子関係を維持しながら、里親の力を借りながらこどもを育てているんだっていう考え方ですね。

SHELLY:確かに「里親」っていうワードが、ちょっと責任を感じさせてしまうかもしれませんね。

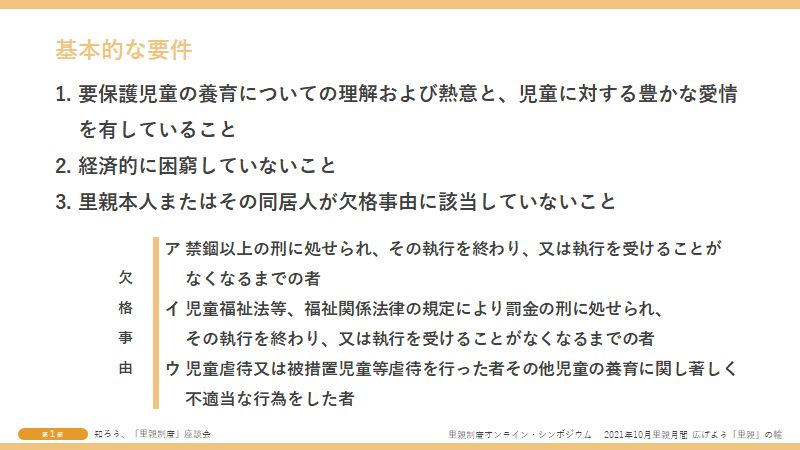

里親になるために大切なことは、こどもに適切な養育環境を保障できるか

SHELLY:里親になれる条件や資格はあるのですか。

林:条件や資格が特別にありません。国の通知に最低基準というものがあり、その中に「熱意を持って養育に携わることが出来る」とか、「生活に困窮していない」という規定はあります。それほどハードルの高い要件ではないかと思います。その要件に加えて、一定の研修を受講していることが要件かと思います。

SHELLY:そうなんですね。例えば、私は外国籍ですが、外国籍でも里親になれますか。

林:外国籍であることで一律に排除されることはないと思います。要はこどもに適切な養育環境を保障できるかっていうことです。里親のもとで暮らすこどもの中には外国籍のこどももいます。

SHELLY:なるほど、そうか。

林:マッチングといって里親の方とこどもを会わせるとき、強みになることもあります。

SHELLY:確かに。そのこどもの背景にある文化を理解しているというのは大きいですね。もう一つお聞きしたいのは、私はシングルマザーですが、里親になれますか。

林:都道府県によってとらえ方に差があると思います。先ほど申し上げましたように養育できる環境が必要です。自治体によっては、同居する人の中に支援する人がいるというような規定もあります。例えば自分の親であるとか。あるいは単身の方が保育士資格やこどもにかかわる専門職の資格を持っていることを要件としていることもあります。でも、やっぱり多くの自治体は、どちらかと言うと養育ができる環境かどうかっていう点で評価されると思います。

SHELLY:LGBTQのコミュニティの方はどうですか。

林:これも一律に排除することではありません。LGBTQのこどもだからLGBTQの里親がいいというわけでもないって思うんですね、やはりこどもの意向って大切ですので。こどもを養育するうえで問題がないのなら、そのような人たちに里親になってもらうことも個人的には大切なことかなと思います。

SHELLY:実際にシングルマザーの里親とか、LGBTQの里親はいるのですか。

林:申請される方はおられます。数は少ないですけども。

SHELLY:そっか。なんか、知らなくて、どうせ無理なんでしょって思っている人が多そうですね。

林:シングルマザーでも、例えば親が死亡してしまってまだ養育者が必要な中高生もいるので、そういう方たちにも里親に登録してもらうことはすごく大切だと思います。

SHELLY:なるほど、間口はすごく広いんですね。

堀内:いろいろなこどもの状況があって、大人の形もまた千差万別でいいっていうことなのかもしれませんね。マッチングのチャンスが広がりますね。

SHELLY:そうですよね。

堀内:ちなみに年齢の規定はあるのでしょうか。

林:一律に規定している自治体は少ないと思います。ある自治体では、65歳以上になると健康診断を受診して健康という結果を示してくださいっていうケースもあります。ただ、高齢の方に乳幼児を委託することは体力面から難しいと思いますが、短期で受託できるという高齢の里親の方もいますし、中高生なら対応できるという方もいます。

まず自治体が開く里親に関する説明会に参加しましょう

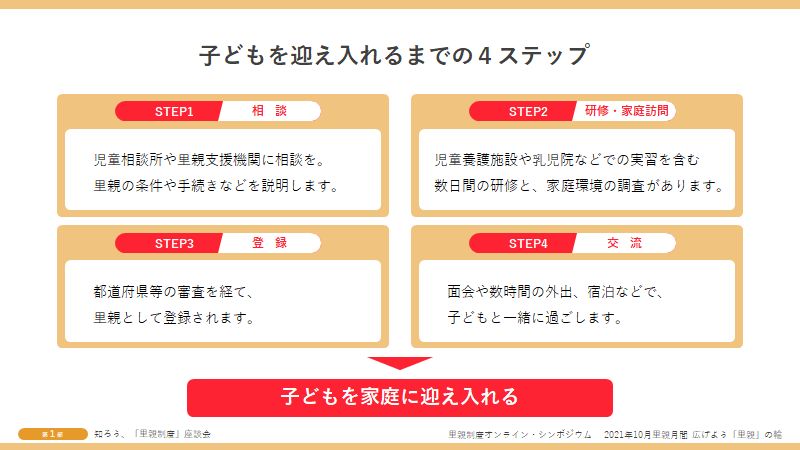

SHELLY:このオンラインシンポジウムを見ていて、「じゃあ私も里親になれるかもしれない」と思った人はどうしたらいいですか。

林:まずは自分が居住している自治体で開催されている里親に関する説明会に参加しましょう。そこで説明を聞いたうえで、次に研修受講の申込をします。一定の研修を受講した段階で、里親登録の申請を児童相談所に出します。最近は里親支援機関も増えてきましたので、児童相談所か支援機関の職員が家庭訪問をして、同居する家族全員と面談します。こどもを養育できる環境かどうかを確かめたうえで、児童相談所を設置する自治体の児童福祉審議会で審議し、認められれば正式に登録になります。登録後、縁があった場合にこどもの受託となります。受託するにも、こどもと面会を重ねたり、2泊3日だけ一緒に暮らしてみたりということを重ねていき、正式に委託措置されることになります。

SHELLY:相談してから「あなたは里親になってもいいですよ」って認めてもらうまで、どのぐらいの時間がかかりますか。

林:これはさまざまです。児童福祉審議会の開催回数も、自治体によって違います。年に2回のところもあれば6回のところもあります。こどもとの縁も多様です。

SHELLY:じゃあ、すらすらいく人もいればそうでない人もいるのですね。すらすらいかない人は何が原因なのですか。

林:登録は継続しているけど、こどもを受託するのが無理な状況っていう方もいます。

SHELLY:なるほど。そうか。

林:例えば家庭内に介護が必要な人がいて養育に携われないという場合もあります。

SHELLY:ここばっかりは人間同士の話だからそんなにビジネスライクにパンパンパンとはいかないでしょうね。

堀内:ちなみに、里親になる側から、男の子がいいとか、女の子がいいとか、生まれたばかりの赤ちゃんがいいといった希望をいっていいのでしょうか。

林:多くの自治体は一応お聞きしていると思います。やっぱり自分たちが受託できる許容範囲の年齢であるとか、場合によったら性別っていうものを聞いている自治体はむしろ多いかと思います。希望がそのまま具体化するということではなく、参考として聞くことだと思います。

SHELLY:確かに自分のおうちに中高生の女の子がいて、同じ中高生の男の子を迎え入れるってなったら何となく気を使いそうですね。

施設で暮らすこどもを対象にした「週末里親」といった関わり方もあります

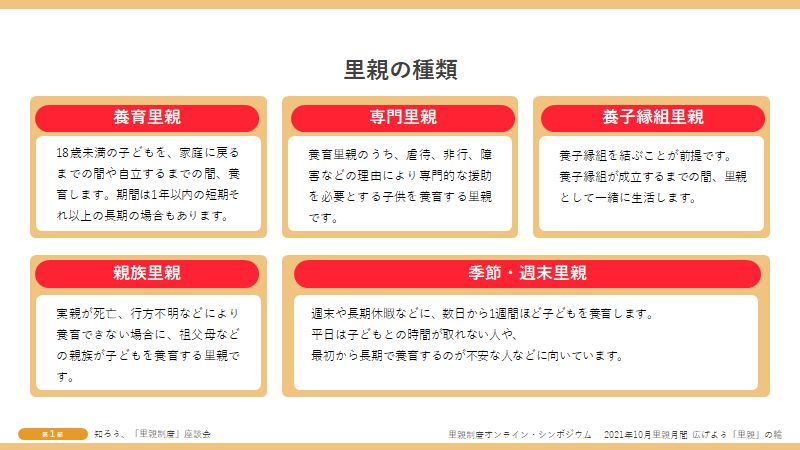

SHELLY:里親の中でまた種類があるのですか。

林:養子縁組を前提としない養育里親があり、特別養子縁組を前提とした養子縁組里親もあります。それ以外にも、施設里親や週末里親といって、お盆やお正月を家庭で過ごせるようにしている自治体独自の制度もあります。

これらは施設で暮らすこどもを対象にしていますが、自分を大切にしてくれる擬似血縁的な関係ってこどもの生きる力を育むと思います。

SHELLY:だから自分のライフスタイルにあった形で協力するということが大切なのですね。

林:そうですね。できる貢献をするっていうことですね。

SHELLY:そうなってくると、親、里親になるっていうことのハードルがグッと下がりますよね。自分にあった形を選べるっていうことですよね。

林:そうですね。

SHELLY:養育里親がのちに養子縁組里親になることはあり得るのですか。

林:これも自治体によってさまざまです。重複登録を認めている自治体もあります。養育里親の予定であったけれども、生みの親の同意が得られたら特別養子縁組をするというケースもあります。

SHELLY:そうなんですね。じゃあもう、最初から決める必要もそんなになく、そういうな流れになることもあるということですね。

子育て経験がもう一回生かせるのが里親制度

SHELLY:私も里親制度のCMに出させていただく上でいろいろ調べさせていただいて、結構知ったなっていうつもりだったんですけれども、思っていたより身近なものだなと思いました。どんどん里親制度に参加してほしいと思います。自分のこどもの養育が一段落した後だと、(こどもを迎え入れることで)おうちも賑やかになるし、子育て経験がもう一回生かせる。こういう生き方みたいなものもあってもいいと思いました。

林:いろいろな形での貢献の仕方があると思います。

SHELLY:確かに。

堀内:里親制度は、これからどのようにしてより多くの人に知らせていけばいいと思いますか。

林:社会的養護の社会の意味には、国民一人一人が含まれています。里親にならなくても、理解を深め、知ったことを周りの人に伝えていくことがすごく重要な活動だと思います。自分なりに、何ができるだろうかっていうことを考えるチャンスにしていただけたらと思います。

SHELLY:そのためにもこれが一人でも多くの人に伝わるとうれしいですね。