挫折を教訓にして里親も成長 ステップを踏みながら取り組もう

里親になる人を増やし、経験が浅い里親でも孤立せず、より多くのこどもたちが家庭で育てられるようになっていくために、私たちが考えたいことは――。

こどもを送り出す側の二葉乳児院(東京・新宿区)の院長、都留和光さん(58)と、里親でNPO法人東京養育家庭の会の参与、藤井康弘さん(60)に聞きました。(以下、敬称略)

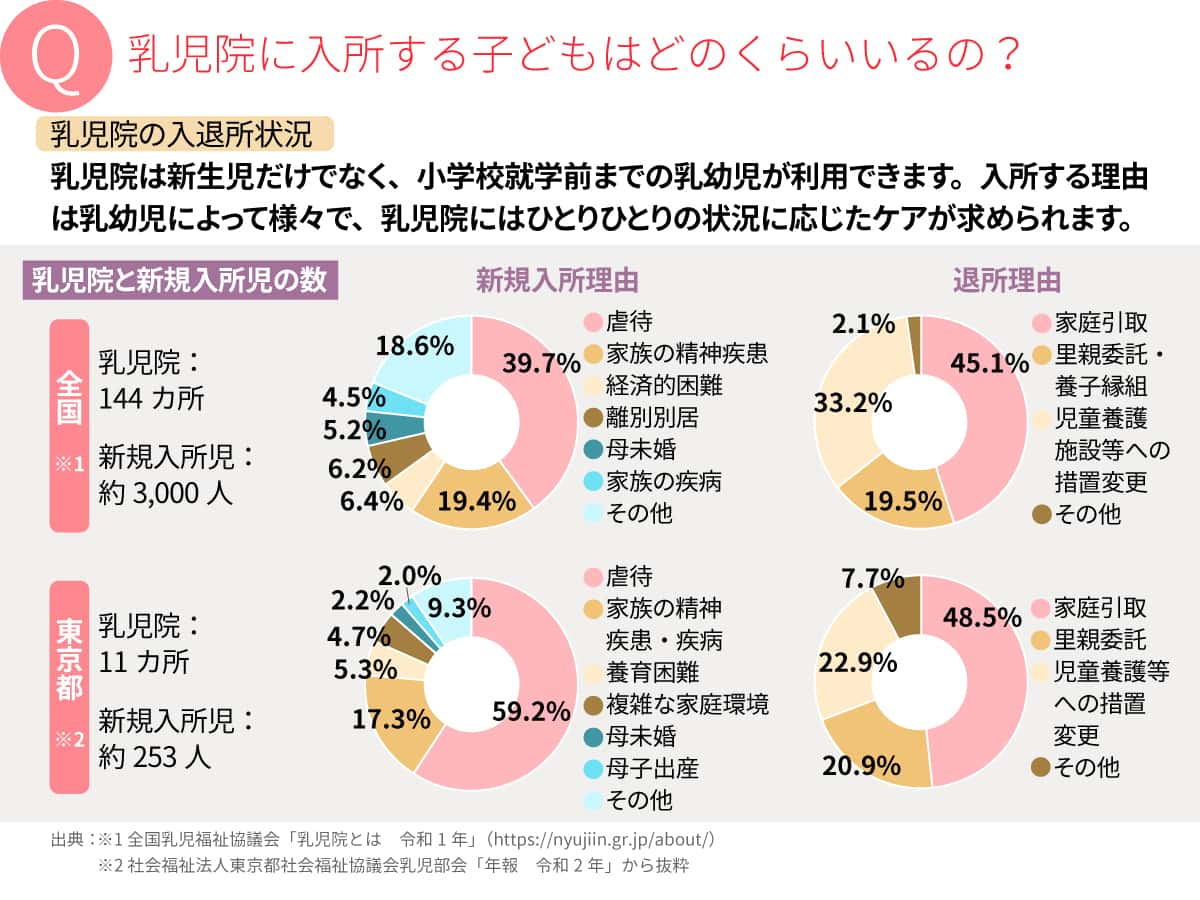

一時保護のこどもが増えている東京都内の乳児院

――乳児院をめぐる状況について教えてください。

都留和光(以下、都留): 東京都内には11カ所の乳児院があり、約500人のお子さんを迎え入れられる体制になっています。二葉乳児院にはいま、33人の乳幼児がいます。東京都内の乳児院では、2020年度、養育里親に迎え入れられたこどもは18人、特別養子縁組を希望するご夫婦に迎え入れられたこどもは46人です。乳児院のこどもの約6割は、実親の家庭に帰っていきます。これらが難しいこどもは2歳から3歳にかけて児童養護施設に移っていきます。この時期のこどもが受ける(精神的な)負担感が大きいので、二葉乳児院ではなるべく本人が納得してから移るようにしています。4歳や5歳になっても乳児院で暮らせる家庭的な雰囲気がある部屋も用意しています。

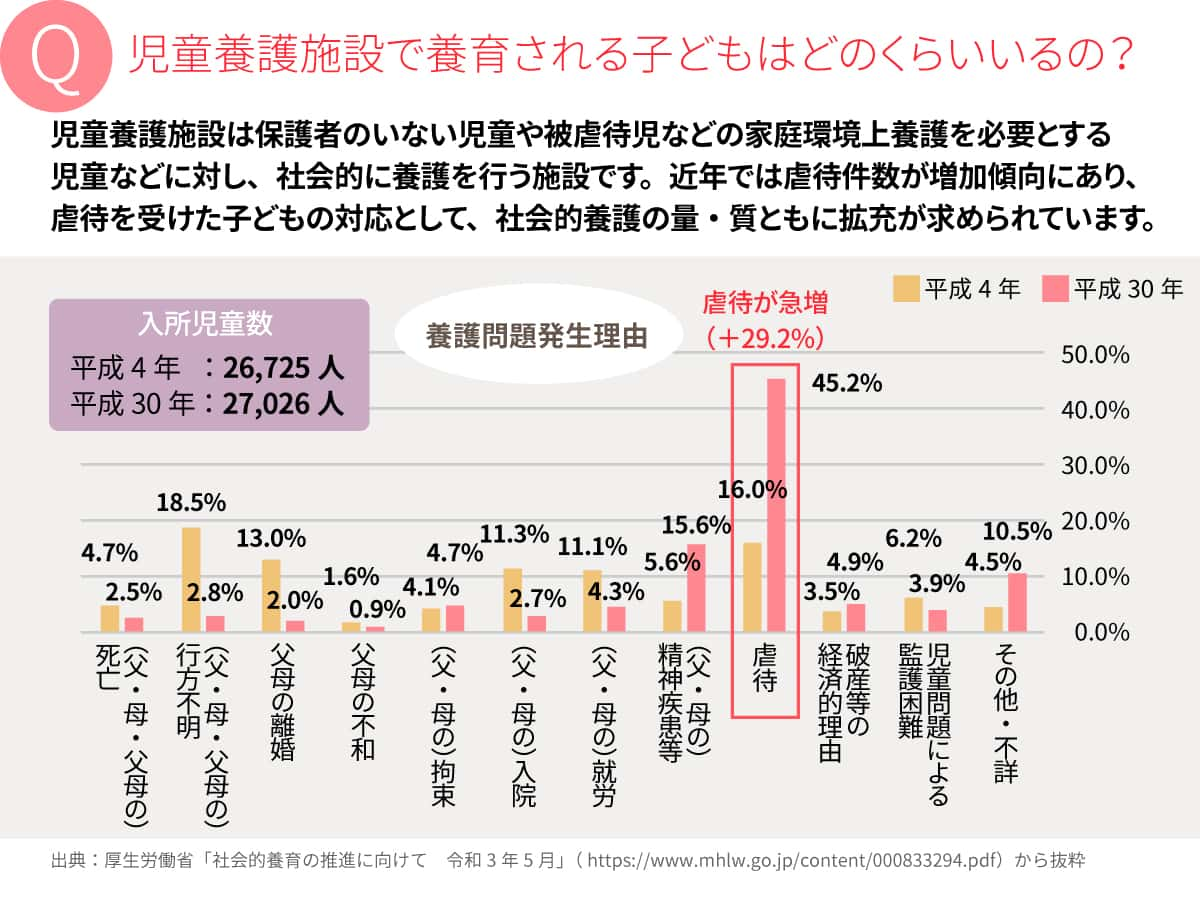

――社会的養護が必要なこどもたちは時代によって変わってきています。最近の傾向や気になることはありますか。

都留:厚生労働省が発表した2020年度の児童相談所による児童虐待相談対応件数(速報値)は20万5029件で、前年度より1万1249件増え、過去最多を更新しています。その中には通告や通報の垣根が低くなり、「もしかしたら虐待かも」というケースも増えています。一時保護所の対象は2歳児以上なので、0歳から1歳のこどもが乳児院に来ます。きょうだいの1人を心理的虐待していたとなると、他のきょうだいも保護することになります。乳児院はいま、一時保護が主流になっています。昨年も当施設では、100件近くの一時保護を含む入所があり、100件近くの退所ケースがあり、退所のうち約60件は自宅に戻っています。

社会貢献的な意味合いで里親に取り組む層を厚くしよう

――里親や特別養子縁組を希望する人たちは、それぞれの動機や家庭の事情によって、どのようなこどもなら迎え入れられるのかといった希望を児童相談所に伝えています。一方で社会的養護を必要とするこどもたちは年齢も幅広く、課題を抱えたこどもも多くいます。里親委託率を上げるためにはどうすればいいと思いますか。

藤井康弘(以下、藤井):(実子を授かることができず)こどもが欲しいと考えて里親登録されている方が多くいます。特別養子縁組里親を希望して待っていただくのが望ましいのでしょうが、特別養子縁組に同意する実親は多くはいません。なかなか話が進まない中で、子育てをしてみたいという人たちが養育里親になっていくケースも多いと思います。それ自体は大変ありがたいことではありますが、そうした家庭の場合、どのようなこどもを迎え入れるかについての希望があって、養育里親が必要なこどもたちとミスマッチが起こってしまうことは避けられないと思います。

――そうすると、これから先はどういう層の里親を増やしていけばいいと思いますか。

藤井:家庭養育が必要なのは新生児だけではありません。中学生も高校生もいます。私も明確な答えはありませんが、我が家が里親を始めた動機は実子が3人いたので社会貢献的な意味合いです。そういう気持ちで取り組んでいただける人たちをどうやって増やしていくかがポイントだと思います。

都留:未委託の里親が多いとか、中高生ぐらいのこどもを受け入れてくれる里親を探すのが難しいといった課題があります。その背景には、長期の養育里親のイメージが強いのかもしれません。短期的な里親や一時保護だけをする里親といったように、里親のスタイルもバラエティーに富んでいていいのだと思います。里親それぞれの専門性をいかし、地域にバラエティーに富んだ里親がいることが、虐待予防にもつながると思います。そのためには、どこの里親がどういう強みがあるのかを熟知している児童相談所の職員を増やした方がいいですし、里親自身が地域で里親をやっていることを堂々と言える環境を整えていった方がいいと思います。

始めるときにこどもの特徴や成育歴を把握しよう

――藤井さんは2007年に里親登録されて、これまで長期と短期合わせて10人余りのこどもを迎え入れてきたそうですね。これから里親になろうとしている人、里親を始めたばかりの人たちの参考になるような教訓があれば教えてください。

藤井:我が家としての反省はいっぱいありますよね。実子が3人いて子育ての経験はありましたが、同じような対応をしても全く通じないことがよくあります。最初に迎え入れたこどもは、私たちが4カ月でギブアップしてしまいました。何よりもこどもに申し訳なかったですし、挫折感にさいなまれ夫婦で1年くらい落ち込みました。1年半くらいしたとき、児童相談所の職員から連絡があり、2週間の一時保護があり、その直後に3年間の長期受託があって、いまに至っています。

――10数年の経験を有する里親でも、最初はそのようなケースがあるのですね。

藤井:最初のこどももかなり養育が難しいこどもだとわかっていましたが、いま思えば、私たちも児童相談所や児童養護施設の職員にもっと突っ込んで聞かなかった面がありました。「なんで、ここでこういう反応になるんだろう」といったことを十分に理解できていませんでした。それでだんだんこどもとの関係が難しくなっていきました。

――これから里子を迎え入れる里親へのアドバイスはありますか。

藤井:その反省をいかし、いまは委託を受ける時点でそのこどもにどんな特徴があるのか、どんな成育歴なのかを、可能な限り把握しようとしています。事前に情報を得ることができれば、こういう場面でこの子はこういう反応をする可能性があるんだな、とこちらも予測して対応ができるからです。

周りの助けを求めながら低いハードルでスタートしてみては

――里親をこれからやろうという人たちが心がけるべきポイントがあれば教えてください。

都留:「その子が社会に出て困らないためにきっちりやっていくんだ」と考えて取り組み始めるとなかなか大変です。その子が歩んできたことを受け止めるしかないと思います。ゆったり里親をやりながら、いろんな人に助けを求めながら続けていくことが大切です。

藤井:子育てに正解はないと思います。いろいろなこどもを育てるほどそう思います。真摯(しんし)にこどもたちと向き合って関係を作っていくしかありません。そのときに、里親として陥りがちなのは、「お父さんなんだから、お母さんなんだから、ちゃんとやらなきゃいけない」と思って、外に助けを求めないことです。でも一般家庭の子育てもそうですが、子育ては夫婦2人だけでできるわけではありません。障害を持っているこどもなら専門的な知識を持っている支援者が必要ですし、そうでなくても第3の大人、第4の大人のサポートが必要です。オープンマインドで子育てすることが里親の場合は必須です。

困ったときに里親や里子を支援するチームを充実して

――里親個人でサポートするネットワークを作れる人は限られていると思います。どうすればいいのでしょうか。

藤井:こどもの情報をいただけばいただくほど養育が難しいこどもはその難しさがわかっていくので、里親が不安になってしまうことがあるのは事実です。それなら支援の体制を分厚くしていかなければなりません。こどもを迎え入れるときに関係者が集まって、このこどもにはこういう特徴があるとか、こういうときにはパニックになるかもしれないとかといった話を共有し、こういうときにはここの機関に電話してくれればサポートに行きますからといったことが重要になります。

――具体的な好事例としてどのようなケースがあるか教えてください。

藤井:例えば、札幌の社会福祉法人・麦の子会の活動地域にある里親やファミリーホームは、法人職員が駆け付けて間に入ってくれたり、助言してくれたりするような仕組みができています。こどものためでもありますし、それで里親やファミリーホームが増える好循環が生まれています。地域ごとに、こういう場合はここが支援する、こういう場合はここが支援する、といった支援のためのチームを作っていければ、課題があるこどもでも安心して迎え入れられるようになると思います。ソーシャルワークやケアマネジメントなども含んだチームを作るには、全体をコーディネートする機関が必要になってきます。児童相談所がとても忙しい現状では、こうした機能を外部のフォスタリング機関に任せていくようになっていってほしいと思います。

都留:二葉乳児院がフォスタリング機関として、「かかわりが難しいこどもの対応」の研修を企画すると、里親の参加者はとても多いですよね。こういうときにはこうするとか、どこに相談するとか、具体的な対応策を知りたいという里親が多いですね。もう一つは、「ライフストーリーワーク」を家の中でどう取り組んでいったらいいのかということを学びたい人も多いです。生い立ちや家族との関係を整理し、こどもたちが前向きに生きていくための取組みです。

――こうした環境が、全国で地域差なく、かつ里親登録の段階で充実していくと、もっと取り組みやすくなりますね。

多様な里親のあり方を模索してみては

――里親をしていて感じるやりがいや喜びを教えてください。

藤井:こどもを育てていると、こどもなりにがんばってできなかったことができるようになったり、こどもとの関係が深くなったりすることが増えてくるとうれしいですね。例えば運動が苦手だったこどもが、一緒に練習して自転車乗れるようになると感動しますね。パニックになることが多かったこどもがパニックを起こさなくなってくると、やりがいを感じます。

――里親を増やしていくためにはどうしたらいいと思いますか。

藤井:例えば週末里親とか、児童養護施設のこどもを夏休みなどに迎え入れるとか、ショートステイのこどもを受け入れるとか、ステップバイステップで社会的養護が必要なこどもの家庭養育の経験を積んでいける道を用意することは、一つの方法だと思います。未委託の登録里親の課題をクリアする研修を開き、少しきめ細かく対応することも必要だと思います。例えば、子育てをしたことがない登録里親のご夫婦が(マッチングで)こどもと交流を始めてもうまくいかなかったというケースがあります。フォスタリング機関の人たちと、なぜうまくいかなかったのか、実践的な研修をするようにすると、挫折感から立ち直れるようになると思います。

まずは地域の乳児院や児童養護施設に関心を持って

――里親に関心がある人たちに、メッセージをお願いします。

都留:登録を考えている人たちが多いほど、こどもにふさわしい里親家庭が見つかりやすくなります。そこでまずは社会的養護への関心、乳児院や児童養護施設への関心をぜひ持っていてほしいです。二葉乳児院では地域の人たちに乳児院という場所を知ってもらうことをテーマに掲げています。

藤井:ステップバイステップで、できるところから入ってもらえればいいと思います。社会に対する貢献という意味でも、個人としての経験という意味でもやりがいは大きいです。こどもの成長をサポートしていく中で感動させられる場面も多いですから、ぜひ私たちの輪の中に入っていただければありがたいです。

ふじい・やすひろ/1960年、大阪府守口市生まれ。NPO法人東京養育家庭の会参与。全国家庭養護推進ネットワーク代表幹事。厚生労働省で家庭福祉課長をしていた2007年3月に里親に登録。これまで一時保護などを含めて13人のこどもを迎え入れ養育してきている。

つる・かずみつ/1963年、大分県東国東郡武蔵町(現国東市)生まれ。社会福祉法人二葉保育園が運営する二葉乳児院院長・地域子育て支援センター施設長。法人内の児童養護施設での経験もあり、長く社会的養護に携わっている。