「負担」をシェアしてみんなで育てていく チームで支える時代に

親のもとで暮らせないこどもに家庭養育の環境を提供する制度の一つに「ファミリーホーム」があります。札幌市の住宅街にある一軒家で「ベーテルホーム」を運営する杉山敏憲さん(54)、真由美さん(58)夫妻を訪ねると、こどもたちの笑い声があふれていました。「子育ては一人でも大変なのに……」と考える人は少なくありませんが、そこにはそれを乗り越えるためのヒントがありました。

息子が家を出て部屋が空いたとき、自分にできることを考えた

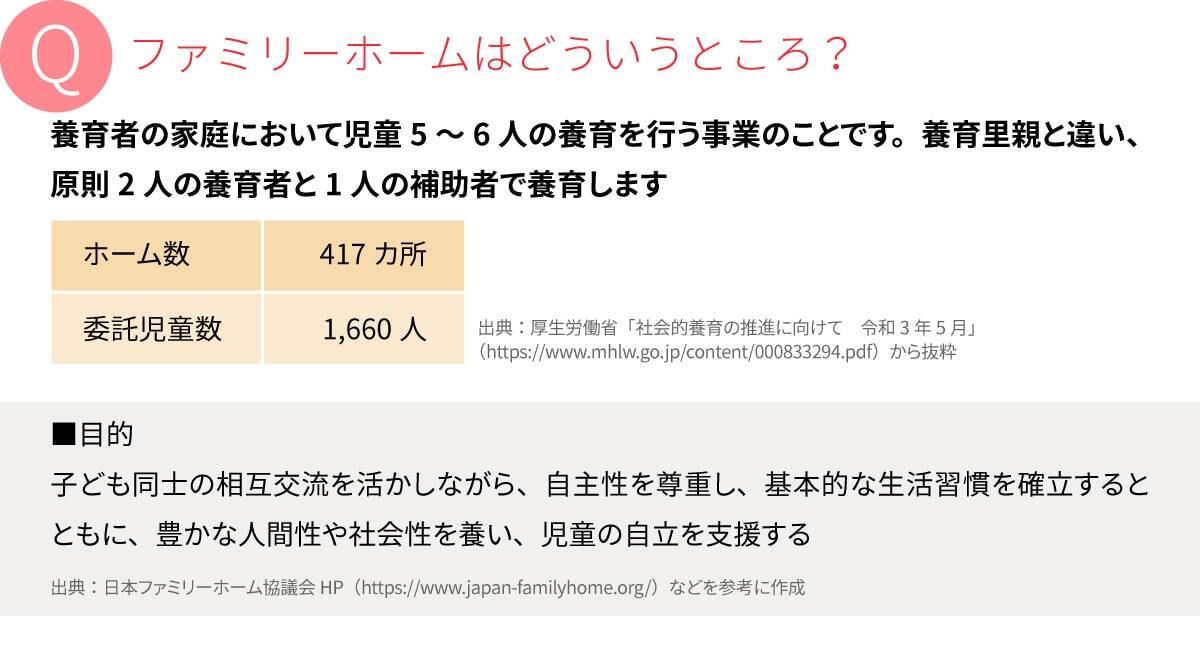

ファミリーホームは、里親に登録している養育者の住居で、原則として養育者2人と補助者1人で5~6人の児童を養育する制度です。

杉山敏憲さんは障害のある人たちのためのグループホームに勤務しながら、前妻と里親をしていましたが、離婚後は里親の登録を残しつつも、こどもを受け入れてはいませんでした。14年前、真由美さんとの再婚をきっかけに再び里親をしようと考え始めました。

真由美さんは、自閉症のこどもを育てるひとり親でした。こどもの就学前、日常生活の基本動作の習得や集団生活に慣れるための訓練をする児童発達支援センターに母子通園し、それがきっかけで障害がある人たちの就労を支援する事業所の職員になり、支える側にも回っていました。

「息子が中学生のとき、同級生に違いを指摘され、いじめにあって不登校になったことがありました。周りを見回すと同じようなこどもがいました。ひとり親が障害などを抱え、自宅でこどもを育てるのが難しい人もいました。再婚して家を建て、息子が高校を卒業して家を出て部屋が空くとき、周囲にも背中を押され、私にもできることがあるのかなと考えて里親になることを決めました」(真由美さん)

「僕も里親経験があったといっても、前妻が中心的に養育し、補助する形でした。いまがあるのは、何かあったときにサポートしてくれる人たちが周囲にいて、里親やファミリーホームの運営者でも周囲に助けを求めていいんだ、と考えられることが大きいと思います」(敏憲さん)

真由美さんも研修を受け、杉山さん夫妻の里親生活が始まりました。その後、迎え入れるこどもが増えて4人となり、周囲の勧めもあって2015年にファミリーホームとなりました。厚生労働省の統計によると、2020年3月現在、登録里親の数は13,485世帯ですが、委託里親の数は4,609世帯で、委託児童数は5,832人です。このほか、5~6人が定員のファミリーホームが417カ所あり1,660人がファミリーホームで暮らしています。

がんばらなくちゃ、と思わなくていい

敏憲さんの言う「いまがあるのは、何かあったときにサポートしてくれる人たちが周囲にいて、里親やファミリーホームの運営者でも周囲に助けを求めていいんだ、と考えられることが大きい」とはどういうことなのでしょうか。

「虐待など家庭環境の問題で、みなさんが考えるような『普通の家庭生活』を経験したことがないこどももいます。暴れる子もいました。夫婦でもどうしたらいいか戸惑うときがあります」(真由美さん)

「こどもたちの多くは愛着を求めてきますから、夫婦だけでは受け止めきれないときもあります。いま、こどもが6人いる家族って、あまり見かけませんよね」(敏憲さん)

このようなことを心配して、里親やファミリーホームの運営者になることを躊躇(ちゅうちょ)したり、登録したものの委託を受けずにいたりする人が多くいます。

杉山さん夫婦がファミリーホームを安定して続けられている背景には、それを支えるチームがあり、また養育者仲間で「負担」をシェアするように工夫しているからです。

一つ目に支えるチーム。杉山さん夫婦のファミリーホームは、2人が勤務する社会福祉法人が運営するスタイルを取っています。中高生の男の子が自分の感情をコントロールできなくなると、杉山さん夫婦だけでは対処が難しいこともでてきます。そんなとき、法人のサポートチームの職員がすぐ駆け付け、落ち着くまで関わってくれています。

「夫婦でどうにもならないとき、諭してくれる専門家が近くにいることは、里親やファミリーホームの運営者にとっても里子にとっても心強いです」(敏憲さん)

「一人一人のサポートが大事だと考えてくれるチームに、社会福祉法人の職員たちがなってくれていることが大きな安心感につながっています。イライラしたら、一回、家の外に出てサポートチームに電話をして話を聞いてもらって心を落ち着かせる練習もしています。職員の家族が銭湯に連れて行ってくれることもあります。里親やファミリーホームの運営者だからといってすべてを抱え込まず、みんなで育てていくという感じです」(真由美さん)

週末は養育者仲間ででかけることで息抜きにもなる

もう一つは、養育者仲間と「負担」と感じていることをシェアしていく取り組みです。例えば、週末、どんなことをしてこどもたちと遊ぶのか、どこかに連れて行くのか、を考えることを負担に感じている里親やファミリーホーム運営者が少なくないそうです。これは里親やファミリーホーム運営者の固有の課題ではありませんが、杉山さん夫婦は養育者仲間と一緒に出かけることで解決しているそうです。

「毎週、里親やファミリーホームの運営者が個々で考えていくのは大変。近くに住む養育者仲間が10家庭ぐらいあるので、『来週は○○公園に行こう』と相談しています。こどもたち同士で遊ぶし、親同士も交代で面倒をみることで休息になったり、悩んでいることを気軽に相談できたりします。里親やファミリーホーム運営者の自助グループのような形になっています」(真由美さん)

このほか、ファミリーホーム制度では、補助者を雇用することができるため、杉山さん宅では部屋の掃除やこどもの世話をするパートを雇っています。

かつて感情がコントロールできなくなったこどもに戸惑っていた杉山さん夫婦ですが、チームの力を借りることでだんだん落ち着き、高校受験をしていまは仕事をしています。杉山さん夫婦はこの経験を通じて「人は変われるんだ。里親としてそのお手伝いができてよかった」と感じられるようになり、いま、ファミリーホームを運営する自信につながっているそうです。

「私は自分の子育てを振り返ると、こどもをあやすことなどの関わりがうまくありませんでした。母親になれば自然とできるのかなと思っていたんですけど、どうやってこどもと遊べばいいのかわからなかったんです。だから、里親やファミリーホームを運営するような人生になるとは思ってもいませんでした」(真由美さん)

こどもが親と暮らせない理由は虐待だけではない

杉山さん夫婦の背中を押し、里親やファミリーホームをチームで支える取り組みを昔からしている「社会福祉法人麦の子会」の事業の中心は、障害を持つこどもたちの支援です。その中で、里親に関わり始めたのは、北川聡子理事長(60)が約20年前に経験したことがきっかけでした。

児童発達支援センターの「むぎのこ」に通っていたこどもの母親に知的障害があったため、児童相談所の判断で遠方の児童養護施設に入所することになりました。そのとき、「すべてが今まで住んでいた地域から離れることになるのはかわいそう」と言った北川さんに、児童相談所職員の人が「それなら北川さん、あなたが里親になれば」と声を掛けたからでした。そのこどもの里親になることはできませんでしたが、その後、「むぎのこ」に通う母親がうつ病で「今日、こどもを泊めてもらえませんか」「ご飯を食べさせてもらえませんか」と相談されたことがきっかけでその子の里親を始めたそうです。

「お母さんには『まず入院して病気を治しましょう』と説得し、里親としてこどもを預かり、お見舞いに行って実親とこどもが会う機会もできました。短期で退院できたのですが、その後、実親は事故で亡くなってしまいました。最初は、短期的な里親を想定していましたが、この子を育てていこうと決意し、20歳まで育てました」(北川さん)

北川さんはこれまで4人のこどもの里親を経験しています。こうした経験から、2021年4月現在、法人で4カ所のファミリーホームを設置し、里親夫婦に運営してもらっているほか、職員や通園していたこどもの家庭、合わせて26組が里親登録をし、計49人のこどもを実親に代わって養育しています。

杉山さん夫婦が語ってくれたチームによるサポートは、これらのファミリーホームや里親にも提供されています。

「かつて預かった3歳のこどもが、パニックになってしまうことがありました。一般的に子育ては大変といわれていますが、障害を抱えているため、それ以上の大変さがありました。そんなとき、専門的知識を持った職員にすぐ相談ができて駆け付けてきてくれました。里親であっても、ファミリーホームの運営者であっても、普通のお父さん、お母さんの役割を超えた部分は、周囲の人の力を借りた方がいいと思います」(北川さん)

だからこそ、現在、厚生労働省が力を入れているフォスタリング機関の拡充が必要だと考えています。自治体からの委託を受け、里親になる人の開拓から里親登録前後の研修、マッチング、里親養育への支援などを行う団体のことです。「むぎのこ」は、フォスタリング機関の委託は受けていませんが、住宅街の中に、半径800メートル以内にショートステイができる施設やファミリーホーム、里親家庭が点在し、顔が見えるコミュニティがあることで、里親やファミリーホームが孤立したり、抱え込んだりすることを防ぐことができています。

「社会のこどもだから、子育ても社会にいっぱい手伝ってもらっていいんですよ。それは里親でも同じ」

すぎやま・としのり/1967年、北海道浦幌町生まれ。社会福祉法人麦の子会職員。

すぎやま・まゆみ/1963年、札幌市生まれ。社会福祉法人麦の子会職員。

夫妻には近所で暮らす成人した実子が1人いる。里親を再開してからファミリーホームを運営する現在まで9人のこどもを養育してきている。

きたがわ・さとこ/1960年、北海道乙部町生まれ。社会福祉法人麦の子会理事長。

1982年、北川さんら学生4人で教会に間借りして「むぎのこ」を始める。96年、社会福祉法人化。こども発達支援を中心に、その後の就労支援、家庭での養育が難しい人のこどもを預かるショートステイ、児童相談所からの委託でこどもを養育するファミリーホームと、社会課題の受け皿づくりに取り組んできている。